Actions often speak louder than words.

言葉よりも行動のほうが雄弁なことがあります。

And in a similar sense, picture books are much easier to read than regular ones, since you don’t have to read them at all.

同じように、絵本は普通の本よりも読みやすい。——読む必要がないからです。

There I was, an eighteen-year-old Fine Art Diploma student, borrowing old books about Banksy from the school library.

十八歳の頃、美術の専門学校でディプロマを取るために学んでいた私は、

学校の図書館でバンクシーに関する古い本を借りていました。

The computer room on campus was pretentiously filled with giant, flat-screened Apple Macs that had Windows operating systems installed on them.

キャンパスのコンピュータルームには、やたらと立派な大型モニター付きのMacが並んでいました。

けれども、なぜか中身はWindows。

It was there that people could get a gist of what other fine art students were creating, or planning to create – it’s difficult to hide your ideas when they’re illuminated in a small room within a tight circle of 23-inch monitors.

そこでは他の学生がどんな作品を作っているのか、あるいは作ろうとしているのか、

自然と目に入ってしまいます。

二十三インチのモニターが小さな部屋を明るく照らし、

隠しごとはなかなかできません。

It was a good place to “network” as a student.

学生同士で「ネットワークを広げる」には、ちょうどいい場所でした。

Studying Banksy naturally lent itself to creating an alias for myself, as a then-stencil-graffiti artist.

バンクシーを研究しているうちに、

自分のアーティスト名を考える流れになりました。

“I’m gonna call myself Matsby and go out and spray paint walls around the city,” I jokingly proclaimed to the other students.

当時、ステンシルでグラフィティを描いていた私は、

「マッツビーって名前で街の壁にスプレーしてこようかな」

と冗談まじりに言ったのです。

One girl laughed.

一人の女子学生が笑いました。

The Macs glowed with appreciation at my statement.

Macのモニターも、私の発言を少しだけ誇らしげに光らせていました。

–

Right after graduating from Bourneville School of Art in 2014, I sold two of the stencil graffiti paintings I submitted (late) for my final exam at a local auctioneers.

2014年、ボーンビル美術学校を卒業した直後、

卒業制作として提出(少し遅れてですが)したステンシル作品のうち二点が、

地元のオークションハウスで売れました。

One of them was a painting of Julie Andrews and the children from The Sound Of Music running gleefully towards a giant plasma television.

一つは『サウンド・オブ・ミュージック』のジュリー・アンドリュースと子どもたちが、

楽しそうに巨大なプラズマテレビへと駆け出していく絵。

The other one was a painting of Benedict Cumberbatch handing Chiwetel Ejiofor a bright red bucket of KFC.

もう一つは、ベネディクト・カンバーバッチが

キウェテル・イジョフォーに真っ赤なKFCのバケットを手渡している絵でした。

The head of the auction house bought the latter painting for himself.

後者は、オークションハウスの代表が自分用に購入してくれました。

It was a nice moment for me.

そのときは、ちょっとした達成感を感じました。

But after that, I struggled with art.

けれど、その後、私はアートに迷い始めました。

I struggled to focus on making the art I wanted to make.

I struggled to understand what the art I actually wanted to make was.

I struggled to make money from the art that I was making.

作りたいと思う作品に集中できず、

そもそも「本当に作りたいもの」が何なのかもわからなくなっていきました。

作っても、思うように評価されず、

お金にもつながらない日々。

Five very depressing years of that struggle passed me by.

そんな葛藤の中で、気づけば五年という時間が過ぎていました。

–

In the summer of 2019, I turned 24.

2019年の夏、私は24歳になりました。

I was a failure, on my way to the Prince’s Trust for help as a stereotypical “lost young person” looking for work.

自分は失敗者だと思っていました。

仕事を探す「迷える若者」として、プリンス・トラストに助けを求めに行く途中でした。

I got into a scheme called “Get Into Events With Crewsaders” that summer, and got hired as an events crewman, setting up and taking down exhibitions for big business shows at places like the NEC in Birmingham, UK.

その夏、「Crewsaders」との「Get Into Events」というプログラムに参加し、

イベント会場の設営や撤去を行うクルーとして採用されました。

勤務地はイギリスのバーミンガムにある展示会場NECなど、

大企業のイベントが行われる場所でした。

It was there I learned three things –

- “Ask for help”

- “Look like you’re busy.”

- “Stop second-guessing yourself.”

そこで私は、三つのことを学びました。

- 「助けを求めること」

「忙しそうに見せること」

「自分を疑うのをやめること」

The company was essentially named after wars, and like soldiers, the work was physically rough and straining.

会社の名前が示すように、仕事はまるで戦場のようで、

体力的にもかなり厳しいものでした。

My colleagues were rougher than I was – they were the kind of guys who watch sports, talk trash on you behind your back, and curse a lot.

同僚たちは、いかにも現場系の男たちで、

スポーツを見たり、陰で悪口を言い合ったり、

汚い言葉を使うような人たちでした。

Strangely, I liked them – but I didn’t fit in at all, and was fired after 5 months.

不思議なことに、彼らのことは嫌いではありませんでした。

でも、私はまったく馴染めず、5か月後にクビになりました。

I immediately spent the money I’d made working that job on a trip to Qatar and Thailand, where I got my first taste of a love for Asia.

その仕事で稼いだお金はすぐに使ってしまい、

カタールとタイへ旅に出ました。

そこで初めて、アジアへの愛を感じたのです。

When I returned to England, I got a job with Uber Eats as a bicycle-riding fast-food delivery guy.

イギリスに戻ってからは、ウーバーイーツで自転車の配達員として働きました。

I did that while completing a digital illustration course on Udemy during lockdown.

同時に、ロックダウン中はUdemyでデジタルイラストの講座を受けていました。

I wanted to be able to draw manga characters, but was pretty slow at it, and didn’t get very far.

マンガのキャラクターを描けるようになりたかったのですが、描くのが遅くて、あまり上達しませんでした。

Speed has always been an issue for me.

スピードの遅さは、昔からの課題です。

I eventually had to quit Uber Eats due to physical exhaustion, and miraculously found immediate work as a copywriter.

体力的に限界を感じ、ウーバーイーツの仕事をやめた後、奇跡的にすぐコピーライターの仕事が見つかりました。

One of my writing clients was LUNA PR, a Web3 public relations agency in Dubai.

クライアントの一つに、ドバイのWeb3系PR会社「LUNA PR」がありました。

Its working culture and my colleagues were very different from that of Crewsaders.

その会社の文化も、同僚たちも、以前のクルーセイダーズとはまったく違っていました。

Back then, LUNA PR mostly consisted of beautiful and intelligent women who specialised in the promotion of decentralised finance projects.

当時のLUNA PRは、主に美しく聡明な女性たちが中心で、分散型金融(DeFi)プロジェクトの広報を専門としていました。

It was early 2021 – crypto, blockchain and NFTs were creating hype in a booming new industry.

2021年初頭、暗号通貨やブロックチェーン、NFTが世界的に盛り上がりを見せていた頃です。

Writing about cryptocurrencies was a steep learning curve, but the company liked my work.

暗号資産の記事を書くのは最初とても難しかったのですが、会社は私の文章を気に入ってくれました。

Soon enough, I understood the world of blockchain very well – and how it crossed over into the art collection world.

やがてブロックチェーンの世界を理解し、アートコレクションの分野とも深くつながっていることを知りました。

But I still found corporate jargon confusing.

ただ、ビジネス用語には今でも少し混乱します。

Whenever one of my colleagues would ask me how my “bandwidth” was, I’d reply to her with a screenshot of an Mbps Internet Speed Test from Fast.com.

同僚の一人に「今のあなたのバンド幅は?」と聞かれたとき、私はインターネット速度テストのスクリーンショットを送って返事をしました。

This happened multiple times (she never replied).

(何度かやりましたが、彼女から返信はありませんでした。)

This job showed me that I was a storyteller, but I grew tired of writing the same old promotional articles over and over, and my eyes were hurting from the strain.

この仕事で、「自分は物語を紡ぐ人間なんだ」と気づきました。

けれど、同じような宣伝記事を書くことに次第に疲れ、目の疲労も限界に達しました。

So I moved on from copywriting to try my hand at interviewing artists, business owners and creatives in person, rather than just writing about them for crypto and NFT project articles.

そこでコピーライターの仕事を離れ、今度はクリエイターやアーティスト、経営者たちに直接会って、彼らの話を聞く方向へと進むことにしました。

Interestingly, I used to get through writing those articles by listening to somewhat viral, specially-curated vaporwave mixes on YouTube by a mysterious persona known as Macroblank.

面白いことに、私は当時、記事を書くときに、YouTubeで少し話題になっていたVaporwaveの特別なミック

スをよく聴いていました。

そのミックスを手がけていたのは、「Macroblank」という謎めいた人物でした。

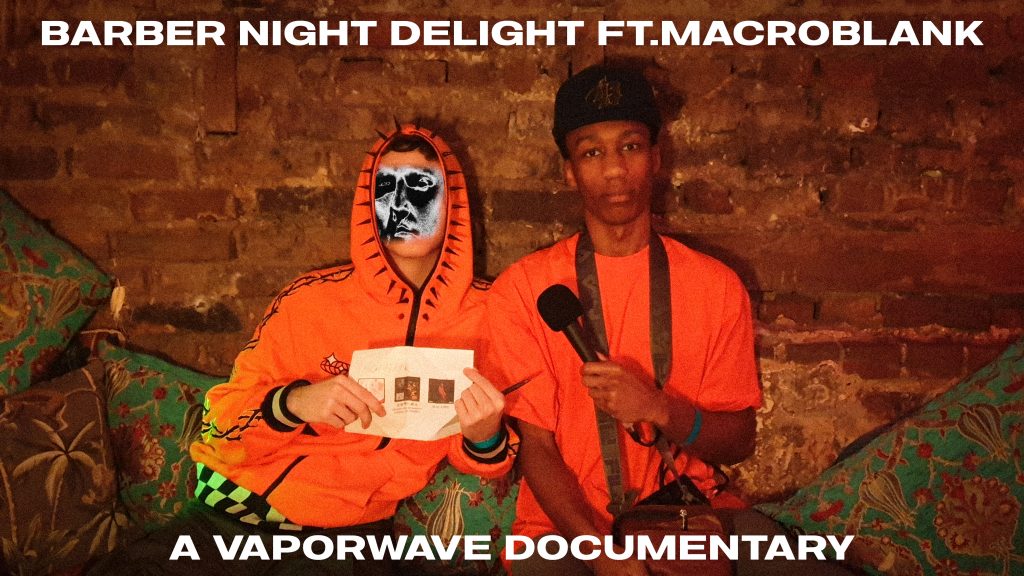

Vaporwave is known as “the first musical genre born on the internet” – at least, that was what I was told on the night I interviewed Macroblank.

Vaporwaveは「インターネットから生まれた最初の音楽ジャンル」とも言われています。

そのことを初めて実感したのは、Macroblank本人に取材した夜のことでした。

On 4th February 2023, I met him in Hackney, London – at an event called “Barber Night Delight” – a unique live musical occasion dedicated to an offshoot of vaporwave that had been coined as “Barber Beats.”

2023年2月4日、私はロンドンのハックニーで彼に会いました。

イベントの名前は「Barber Night Delight」――Vaporwaveから派生した「Barber Beats」と呼ばれる音楽に特化した、少し風変わりなライブイベントでした。

I put the interview up on YouTube, and it did fairly well.

そのインタビュー動画は大きな話題にはなりませんでしたが、時間をかけて、同じ趣味を持つ人たちの間で少しずつ見てもらえるようになりました。

Reflecting on that night, I remembered talking to people at the show about how Macroblank names his curations in Japanese.

その夜を思い返すと、マクロブランクがキュレーションのタイトルに日本語を使っていることについて、来場者たちと話していたのを思い出します。

I didn’t realise I’d be working with this language myself, later down the line.

まさか自分がその言語に関わるようになるとは、そのときは思ってもいませんでした。

I actually didn’t significantly encounter Japanese art again until returning from a second trip to Thailand in 2025.

日本のアートに本格的に再び触れたのは、2025年に2度目のタイ滞在から戻ったあとでした。

I’d just spent 9 months there, teaching Thai primary school children English.

9か月間、タイの小学校で英語を教えながら過ごしたのです。

It was there I learned three things –

- Small, daily positive interactions are more healing than we give them credit for.

- Prepare for the worst case scenario possible.

- Stop lying to yourself about what you want.

そこで私は三つのことを学びました。

- ――小さな日々のやりとりこそ、人を癒やす力を持っていること。

- ――困難に備えて準備すること。

- ――自分の望みをごまかさないこと。

I’d previously met a young rap artist known as SBK at a creative networking event for music artists in London.

その少し前、ロンドンで行われた音楽系の交流イベントで、SBKという若いラッパーに出会っていました。

At that time, I was shooting the evening for a creative collective of artists from Birmingham called 93:00.

当時、私はバーミンガムのアーティスト集団「93:00」の撮影をしていたのです。

Anyhow, SBK had begun posting vlogs of his recent travels around Asia.

そのSBKが、最近のアジア旅行の様子をVlogとして投稿し始めました。

Like me, he’d just been travelling in Thailand.

But rather than return to England, he’d moved on to Japan.

彼も私と同じようにタイを旅していましたが、帰国せずに日本へ向かったようでした。

In his photos from the trip, I saw a shop window filled with boxes covered in the elegant beauty of calligraphy.

彼の写真の中で、店のショーウィンドウに並んだ小さな箱やパッケージが、まるで書の美しさをまとっているかのようでした。

They were boxes of snacks – small, colourful, slender cardboard boxes branded with logos and text.

細長い箱――お菓子のパッケージでしたが、その文字やレイアウトの美しさに目を奪われました。

But they were so iconic-looking, the average foreigner would hardly know there was food inside.

外国人の目から見ると、それが食べ物だとは気づかないほどの造形美。

But something then was pulling at my heart.

そのとき、心のどこかが強く惹かれたのです。

Japanese writing was so beautiful.

日本語の文字は、なんて美しいのだろうと。

I wondered what to do with this new inspiration, and began a conversation with Chat GPT about Japanese Kanji.

その新しいインスピレーションをどう生かすか考え、私はChatGPTと日本語の漢字について話し始めました。

The first question I asked it was,

“what mistakes do foreigners make when choosing kanji for personal artwork?”

最初の質問はこうでした。

「外国人が個人のアート作品に漢字を使うとき、どんな間違いをしやすいですか?」

This conversation went on for weeks –

I found it remarkable how deep this language goes.

その会話は何週間も続き、

この言語がいかに奥深いものかに驚かされました。

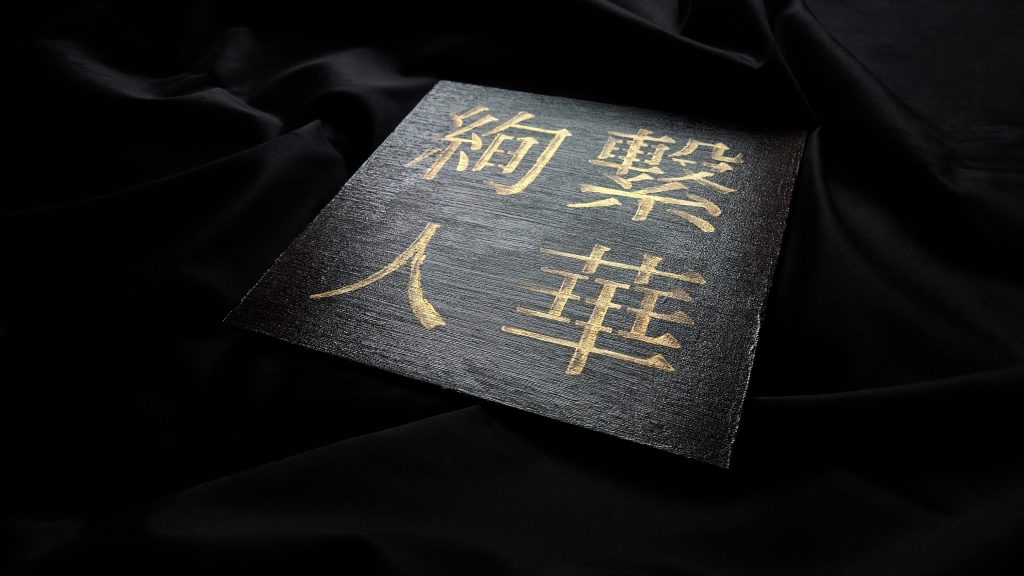

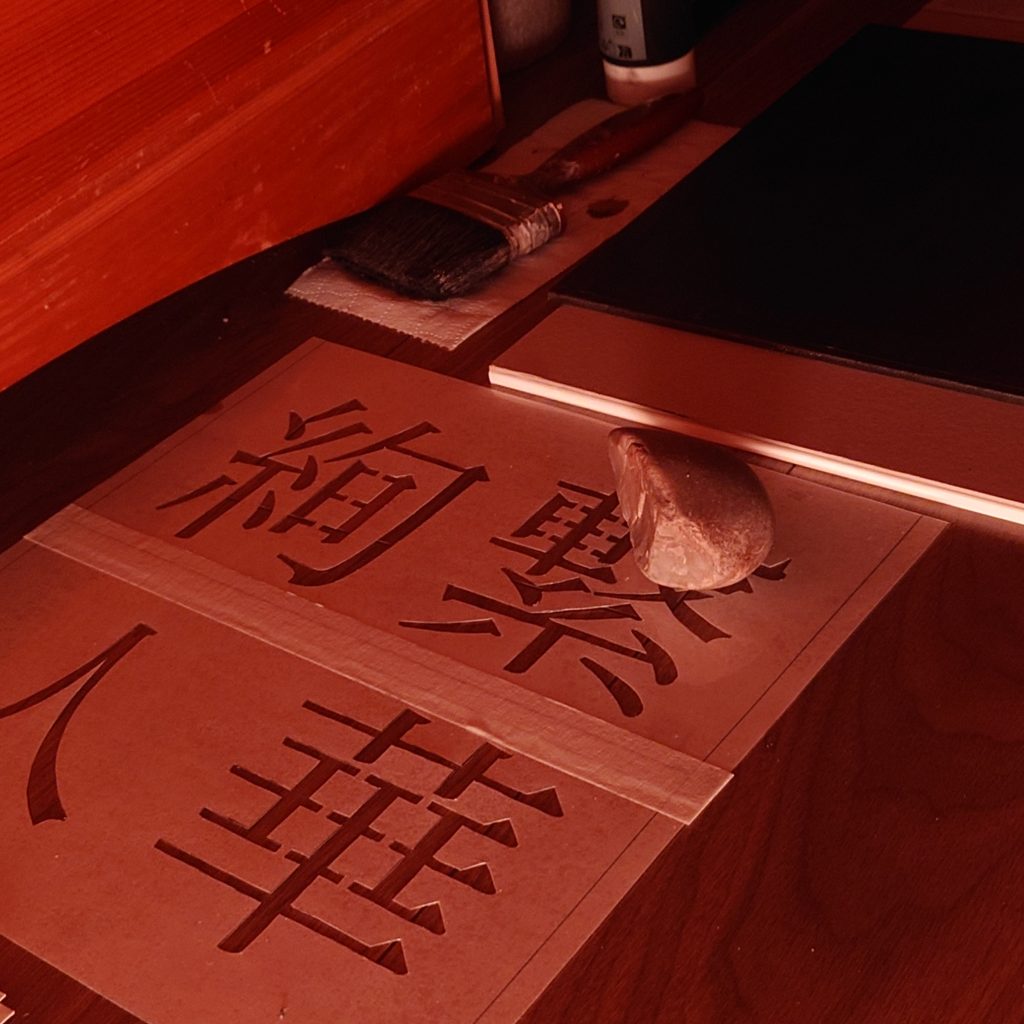

So, I carefully chose my kanji.

I cut my stencil, just as I had done while studying Banksy at art school all those years ago.

そして私は、慎重に漢字を選び、

かつてバンクシーを研究していた学生時代と同じように、ステンシルを切り抜き――

And I started painting again.

再び、筆を取り始めました。